餐饮专业化时代,爆品打造要从一颗“种子”开始。

餐饮圈的“内卷”,消费者最直观,菜单翻来覆去就那几样,价格战打得热闹,可真想找款“眼前一亮”的差异化产品,依旧不容易。为了破局,不少餐饮老板把精力放在门店端,卷折扣、卷营销、卷花式服务,可到头来,同质化的困局没解开,反而添了不少经营负担。

在这样的背景下,一批餐饮品牌从产品出发,向产业上游寻求路径,通过与上游供应链企业进行深度合作,推出具备差异化属性的产品。

事实上,这也是打造餐饮爆品的核心逻辑之一。复盘近几年诞生的餐饮爆品可以发现,它们多由供应链企业与餐饮品牌深度合作,通过精准洞察消费者需求,从上游开始发力,将产品的研发、出品和营销思路贯穿整个产业链条,做到“从研发开始就瞄准消费者的需求”。这意味着,这条从田间到餐桌的产业链已经悄然变革,能从上游切入市场的餐饮品牌,更有机会在厮杀激烈的市场中率先破局出圈。

从番茄锅底到贵州酸汤,番茄味型产品在餐饮市场“卖爆了”

产品是餐饮的根,爆品则是直接或间接拉动增长的“催化剂”。

餐饮市场不乏现象级爆品,例如番茄火锅,还有越走越红的酸汤相关产品。抖音数据显示,截至2025年10月27日,酸汤、酸汤火锅、酸汤肥牛、酸汤牛肉等话题播放量分别达5.9亿次、14亿次、19亿次、24亿次,热度可见一斑。

市场上,海底捞等知名品牌在番茄火锅的基础上,纷纷推出酸汤相关产品,还有一批主打酸汤的品牌迅速扩张,如苗小坛酸汤鱼捞饭、王奋斗贵州酸汤牛肉火锅、红灯记贵州酸汤牛肉火锅,门店数分别达170余家、60余家、30余家。

可见,短短两年时间,酸汤已从“小众味型”成为餐饮店的常驻爆款。

△图片来源:黔家婆贵州酸汤鲜牛肉火锅

还有从海外火到国内的北非蛋(阿拉伯语原名为“Shakshuka”),在短视频平台TikTok,“Shakshuka”相关标签播放量突破20亿次。

到了中国,它在抖音的播放量超4669万次,小红书浏览量也有5293万次。线下更不用说,今年7月,麦当劳推出了数款北非蛋风味汉堡;米仓食堂、begl、pLeace等新锐餐饮品牌也把北非蛋端上餐桌,成了不少人打卡的“网红款”。

△北非蛋;图片来源:图虫创意

仔细拆解这些爆品会发现,它们的“灵魂食材”都是番茄,酸汤要用番茄炒出浓汁、加番茄泥增香;北非蛋则是把鸡蛋焖进番茄酱汁里。

甚至不少经典产品、新锐品牌,都和番茄深度绑定,火锅店里的番茄锅底一年四季热销,深圳的“七月柿”不到2年开了4家店,从沙拉到鸡尾酒都主打番茄味;广州的Tomato Coffee靠番茄主题装修和产品成了网红店,大众点评、小红书评分分别达4.4、4.8分(满分5分)。

番茄“走红”不是“偶然”,是“国民食材”的必然爆发

番茄能成为餐饮爆品的“核心玩家”,不是突然的运气,而是它早已扎根中国消费者的生活。

这颗诞生于南美大陆安第斯山脉的红色浆果,随着丝绸之路来到中国,从园林里的观赏宠儿一步步发展成为国民餐桌上的常客。相关数据显示,如今中国已成为全球鲜食番茄最大生产国和消费国,年均消耗7000万吨。

不管是中餐还是西餐,番茄都是“百搭选手”,川菜的鱼香茄盒、粤菜的番茄牛腩、闽菜的番茄虾球,还有家家户户都会做的番茄炒蛋,八大菜系里到处能看到它的身影;意大利肉酱意面、那不勒斯披萨、西班牙海鲜饭、罗宋汤这些热门海外菜,也得靠番茄熬出灵魂风味;就连休闲食品里,番茄味薯片、饼干也是超市货架上的“老面孔”。可以说,从正餐到零嘴,番茄已经渗透到我们所有“吃饭场景”里。

△意式番茄肉酱意大利面;图片来源:图虫创意

而得益于风味浓郁、酸比甜低、口感紧实等特点,对比鲜食番茄入华后数百年的发展历史,近几年,加工番茄正在以更迅猛的发展速度进入消费者的餐桌,成为推动番茄相关爆品诞生的重要因素。

走进许多餐厅的后厨可以发现,不少大厨在做番茄炒蛋等主打番茄风味的菜品时,均会使用番茄酱、番茄膏或番茄丁等由加工番茄制成的调味品,以提鲜增香。这一做法在短视频平台“做菜教程”的教程里,同样高频出现。

这背后,是加工番茄产业链供给与消费需求的双向契合。

从消费端看,加工番茄为大田种植而非温室大棚种植,同时红素含量相对较高,更符合当下消费者对绿色天然、健康营养饮食的需求。

△大棚种植的鲜食番茄;图片来源:图虫创意

从产业端看,近几年加工番茄的供应量持续上涨,是推动加工番茄进入更多消费者餐桌的关键。中粮糖业发布的《中国番茄产业发展环境及趋势分析》显示,自2022-2024年,全球及中国加工番茄产量持续上涨,其中,2024年全球加工番茄产量达4585万吨,中国产量达1045万吨。

△大田种植的加工番茄

在此基础上,头部供应链企业如中粮屯河番茄等,不断丰富产品线,以多元化产品匹配细分化的市场需求,把高品质番茄产品送进更多餐厅后厨、家庭厨房。

可以预见的是,伴随消费者健康饮食需求和番茄产业链的进一步成熟,未来番茄赛道还有巨大的想象空间。

从种子到餐桌,一场番茄产业革命已经打响

尽管加工番茄的产量、市场热度均处在上升趋势,但事实上,整个番茄产业仍处在相对初级的阶段。

比如育种环节,传统育种方式停留在周期长的经验育种,导致番茄种植户仍需依赖进口种子,且种植成本较高。在产品销售环节,仍以传统的大宗商品贸易为主,而番茄酱主要“卖浓度”,差异化属性弱、难以精准匹配市场需求。

在商业世界,痛点即商机。近几年,番茄产业头部企业开始了一场自我迭代,以抓住市场机遇。

中粮屯河番茄为例,在育种端,中粮屯河番茄通过在番茄产业深耕20余年的沉淀,积累了超10000份番茄种质DNA资源,并在此基础上建立行业首家数智育种实验室。

△中粮屯河番茄育种实验室

据了解,该实验室大幅缩短了种子研发周期,仅4-5年即可推出新品种,目前其已拥有35个自主研发品种。这意味着,中粮屯河番茄实现了“经验育种”到“精准育种”迭代,打破了中国番茄行业长期依赖进口种子的局面 。

从另一个角度看,番茄产业已经迈出了数智化革命的第一步。

事实上,不仅育种环节,中粮屯河番茄已经率先完成了整个产业链条的布局。比如在种植环节,中粮屯河番茄通过构建“五位一体”的现代智慧农业管理体系,使得种植过程更加可控、高效。

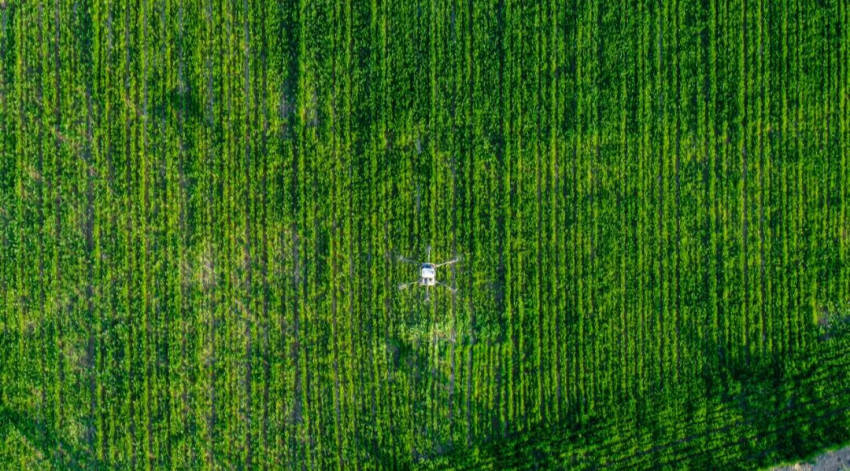

举个例子,在种植土壤方面,中粮屯河番茄通过数智化系统,持续监测9项土壤指标和16项水质指标,确保土壤更适合番茄生长。同时,通过无人机巡田、全天候监控的“四情”监测仪、精准气象服务等一系列技术支持,让种植、管理流程更科学、高效,确保产出更多高品质的番茄。

△无人机巡田

番茄产业还有一大痛点在于,每年8月是番茄成熟丰收季,新疆、内蒙古的番茄产区的采摘需求量飙至顶峰。传统模式中,番茄从田间采摘到车间加工完毕的环节,往往耗时20-30个小时,这个过程中,番茄不可避免地出现脱水、破损、营养成分流失等问题。

△机械化采摘番茄

得益于全产业链的数智化覆盖,中粮屯河番茄已经率先破解这一难题。

据了解,中粮屯河番茄自主研发的智慧调度系统,新鲜番茄从采摘到车间加工的时长,被大幅压缩至平均不到6小时。通过该智慧调度系统,当出现下游采购订单时,系统提前进行精准预测和调度,确保番茄采摘机及时到达田间采收并运送至生产线。这不仅减少了损耗、提升了效率,更重要的更大程度保障了番茄的新鲜度和品质,而这也是餐饮品牌和消费者更为关心的问题。

△新鲜番茄从田间到车间平均不到6小时

近几年,餐饮市场的健康风潮越吹旺,消费者对食安、新鲜食材的要求不断提升,对上游供应链提出的要求越来越高。除了从田间到车间的环节,番茄加工企业还需要围绕从车间到餐桌的环节作出改变。例如,过去番茄制品以番茄酱为主,不同产品的差异在于番茄酱的浓度。

洞察到这一趋势,中粮屯河番茄建立了“产销研用”一体化的营销体系,与餐饮品牌共同研发定制真正符合市场需求的产品,打破传统的“卖浓度”模式。

△中粮屯河番茄厨务工程师进行产品研发

例如,过去火锅赛道的番茄锅底风味高度相似,无论在哪家火锅店,消费者尝到的番茄火锅几乎是同样的味道。在中粮屯河番茄与某火锅底料企业的合作中,双方从产业链角度共同分析了育种、产品同质化、产品定位、生产工艺、产品研发及联合推广等环节,通过“产销研用”一体化,打造出了具有差异化属性的“屯河金”番茄酱。

具体来看,这款“屯河金”番茄酱从源头实现了差异化,引入了专属种子、专属种植地块等理念。在生产端,中粮屯河番茄“五芯好酱”智慧生产管理系统,结合AI智慧科技、绿色环保理念与严格品质把控,保障食品安全和稳定性。在营销端,与上述火锅底料企业联合推出品鉴会、食材溯源之旅、新品发布等一系列营销动作,让消费者牢牢记住“这款番茄锅底和别家不一样”。

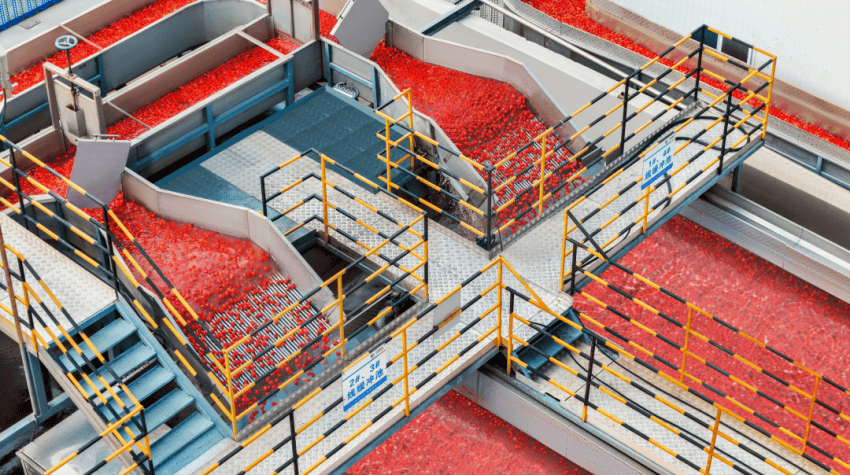

△番茄清洗、筛选环节

据了解,除了“屯河金”番茄酱,中粮屯河番茄还围绕市场需求,推出专为番茄炒蛋打造的创新番茄丁产品“屯河小金罐”,实现开罐就能用、摆脱繁琐工序、25秒即可出锅,厨房小白也能变大厨;以及番茄丁、去皮整番茄、番茄沙司、番茄汁、番茄调味酱料、直灌番茄膏等面向B端餐厨渠道和C端零售渠道的一系列番茄制品,通过差异化、定制化的模式,真正告别了番茄产业传统“卖浓度”的老路子。

△中粮屯河番茄系列产品应用

结 语

当消费者越来越看重“新鲜”“绿色”“安全”,当餐饮品牌急着找“差异化”,番茄产业的升级已经不是“选不选”,而是“必须做”。中粮屯河番茄的战略转型升级,不是简单的“卖番茄制品”,而是从种子到餐桌的全链条赋能,既给餐饮品牌提供了“能打”的差异化番茄产品,也让消费者吃到了更地道、更放心的番茄味。

对整个番茄产业来说,这或许就是高质量发展的范本,不固守传统,而是跟着需求变、靠着技术闯,才能在市场里站稳脚跟,也才能真正创造产业价值。

本文由红餐网(ID:hongcan18)原创首发,作者:王璐;本文部分配图由中粮屯河番茄提供,红餐网经授权使用;封面图来源:中粮屯河番茄。